中国的博物馆空间问题还在民族化探索阶段,在国际室内设计中应该有自己的空间形象,而博物馆就是中国政治经济和文化的代言人,起到了中国文化传播和国际化沟通的巨大作用。我们从建构室内文化为切入点,从城市的消费和休闲空间入手,提高中国室内设计当下的理论知识,给中国室内设计师提供一块自己的净土。但我们应该关注到,博物馆空间作为一种与商用空间区别的文化空间,他的宣传和普及,他特有的文化空间和消费空间的构造。换言之,怎么参观博物馆,怎么消费博物馆的空间,怎么感受博物馆的空间精神,这都有很多问题要进行梳理。这也是在全国的博物馆设计师与室内设计师之间搭建起一个平台和桥梁。这就是本期要做的博物馆深化解读的核心思想。

国家博物馆大厅透视

国家博物馆大型主题展览《复兴之路》的北门入口空间形象

文物陈列前的国家博物馆通史展厅、展柜,成为接续历史文脉的方式之一

博物馆的文脉,要从博物馆在新中国的发展史说起。在建国时,我们已经接管了三十多家博物馆,比如东北烈士纪念馆,就是其中之一。这里原是俄国的建筑,日占时期是日本驻辽宁的警察厅。赵一曼烈士当时就关押在这里。建国时被接管时,成为东北烈士纪念馆。我们和旧时代的文脉就这样联系起来。现在这里又在准备改陈,但思路还是延续文脉。

文脉是另一种文化上的延续,视觉上的延续,也是造型和结构上的表述延续,反映到博物馆的室内设计中就显现出一种时代的特征,60年代的国家博物馆就是万岁馆的总体形象,对全国的博物馆建筑和展厅的设计都有很强的示范作用。在那一时代建成的省市博物馆有河北省博物馆、山东省博物馆、安徽省博物馆,以及二线城市的邯郸市博物馆、唐山展览馆等。室内的设计也是模仿苏联的做法,是一种具有民族特色的苏联展览体系的延续。

改革开放后,博物馆在城市中的功能渐渐发生变化。从普世价值的推广渐渐转化成为一种对原有城市功能的活跃。这时新建的博物馆有河南、上海、山西等省市的博物馆,以及中国科技馆(旧馆),他们的出现,使博物馆的空间形象发生了变化。

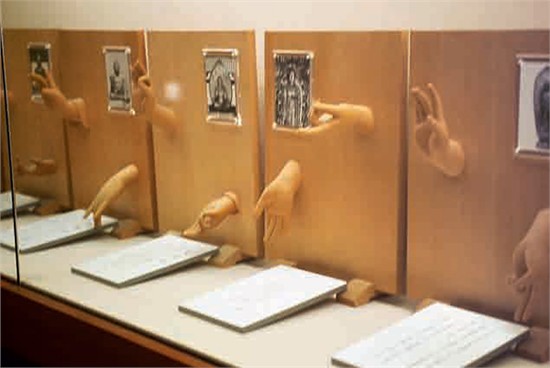

日本奈良博物馆展厅,佛教手势形状的支架,表明展厅位于一座寺院中

正阳门博物馆展厅地面的中轴线设计,把城市的核心融入博物馆

台湾鸿禧博物馆,地下空间实现了室内外的对话与沟通

直到近期的国家博物馆改造,还是在原来的基础上改造成为一种当今中国的时代精神。这次改造,得到了国家博物馆原设计师张开济先生的认可。在张开济先生去世前,他看到了国家博物馆的设计图纸,他觉得很欣慰,说,“比我们当时做的好。”当时因为经济条件限制没有达到高度的室内空间,在这次改陈中达到了。看过图纸五天后,张开济先生含笑九泉。但这次改造,仍然有许多问题值得反思。比如,只是保留了原有建筑的外壳,室内全部更新。连原有的地面都换掉了。原有地面上的图案,在不同的展厅有不同的意义,现在去掉了。原有的文脉,被割断了。甚至连国家博物馆的门窗,全部换上了现在流行的装饰材料,原有的大铜门,被换掉了。

还比如国博的大厅,原有的设计是董希文的油画,现在被去掉了,入口,出现了重达500吨的,根据徐悲鸿的国画作品创作的浮雕《愚公移山》,但是采用平光,很难看出效果。这种作风,也是当时万岁馆的遗留。也许,这是另一种文脉的继承。而这种作风,又在很多地方博物馆的改造中被借鉴。这次改造还留下了一个很大的遗憾,就是对中国通史展览的忽略。从位置上讲,通史展厅位于新国博的地下一层,这似乎与国之正史的地位不符。而且,国家博物馆的通史陈列,应该代表了国内最高的考古学科的发展水平、历史学科研水平和陈列艺术设计水平。但放在地下展厅,显然有重视程度不够的感觉。当然,从另一个角度上讲,这也是国家博物馆向多元化艺术博物馆转化的一种尝试。这种尝试是否成功,是另一个问题了。

但在这次改造中,陈列设计还是较好地延续了文脉。比如,他运用了老国博延续下来的旧展柜,对展柜进行改造,展柜内加装了温湿度调节设施,更换了灯具,这样,现在与过去就找到了对话的接口。展柜,成为延续文脉的方式之一。

在日本的很多博物馆,也有这样的例子。而且,展柜接续文脉的方式远不止这一种。日本奈良博物馆的展柜中的支架被设计成一只只有意味的手,用佛教中手的造型作为文物的支架,而这个博物馆正好位于一座寺庙中。

而且,用博物馆的室内空间体现文脉的方式是很多样的。比如正阳门博物馆陈列中的城市中轴线的设计,用中轴线贯穿东西,在轴线上标出,距离天安门多少米,距离箭楼多少米,距离人民英雄纪念碑多少米,人在历史和现实中的坐标和在城市中的位置就一下子清晰起来了。而上面标出的经纬度,则指出了人类在地球上的位置,巧妙地把一座城市的核心融入博物馆,这,也是历史文脉在博物馆的再现。

台湾鸿禧美术馆入口原研哉

《设计中的设计——2011双年展》地下展厅的楼梯设计,黑与白的对话与沟通

原研哉《设计中的设计——2011双年展》展厅内

室内空间组合论中存在着多元的陈列风格,在外国建筑师的建筑创作作用下,博物馆的展览也出现了不中不西的边缘状态,那种游离于中国传统与西方主流风格之间的混搭状态,往往因为中国博物馆建筑高调寻求西方的设计力量,来解决我们自己的设计不足,于是,在西方设计师的建筑空间内,我们的民族风格往往一时难以施展。而现在的博物馆建筑设计,常常是交钥匙工程。设计师设计的是建筑的外形,然后从中国文化的角度来解释他设计的外形,而内部的展陈设计,是由博物馆的展陈设计师完成的。很多建筑师设计的博物馆,是他的一种文化理解和想象,而内部的空间分割,则被看成不属于建筑师的另一项工作。苏东海先生曾在《博物馆沉思录 3》中指出,重外观,轻功能,这是很多博物馆建设中出现的问题之一。

在这方面,我们可以借鉴港澳和国外一些博物馆的做法。比如台湾鸿禧博物馆,他的地下空间设计中,把室外空间室内化。地下,本来就有隔音的效果,安静的空间中,独处的女子,窗外的绿植,看似的室外,实则在室内,形成了一种室内外的对话。室外,是城市的状态,地下空间,是室外空间向室内的过渡,而室内空间,则是理想的生存状态,也是把室外的生态资源引入室内。室内的文化认同对室外发生了作用。

再比如台北故宫的入口,也是地下空间。这也是建筑与展厅对话的范例。

还有,图所示的日本东京法隆寺博物馆的资料室,这也是博物馆的地下空间,但是它巧妙地引入了自然光,在这里可以查阅到与展览相关的图书资料,甚至免费提供咖啡和各种饮品。这一点常被国内的一些博物馆忽视。

韩国济州岛泰迪熊博物馆内的纪念品店泰迪熊博物馆展厅内,作为产业工人形象出现的泰迪熊,颇能引起观众的共鸣依山而建的泰迪熊博物馆的室内空间。

泰迪熊博物馆展厅内,作为产业工人形象出现的泰迪熊,颇能引起观众的共鸣

依山而建的泰迪熊博物馆的室内空间

博物馆是一个外来语,古希腊时期的雅典神庙已见博物馆的雏形。今天,雅典神庙也在遗址上建造了博物馆。这个博物馆,实际上是雅典神庙的考古现场,但与我们对遗址博物馆的理解不同,他们不是用高高的顶棚覆盖了现场,而是最大程度表现了对现场的尊重,净化了遗产环境,实现了遗产空间向博物馆空间的转化。需要修复的部件由吊车运出遗址现场,到修复区修复完成后再原路返回重新安装,他留给观众的,是一个完整的,没有经过破坏的遗址现场。

我国古代,讲究的是金石学,是赏玩,是秘不示人的独自赏玩,至多是三五好友之间的分享,从这个角度讲,中西对博物馆的理解确实有着巨大的差异。但是,中国是个文化超级大国,我们的文化解决方案应该是中国的设计师的智慧和劳动果实,而不是西方殖民地主义的试验厂。有人说设计是帝国主义的另一种武器,第三次设计鸦片战争还是打败的中国。我们自己承认吗?当日本的设计业与汽车出口业产值相等时,我们会怎么想?道理很简单,当下谁掌握了设计主动权,谁在未来就控制了世界。比如韩国的泰迪熊博物馆,泰迪熊的老家在美国,也是空降到韩国的博物馆,但是,韩国人把它变成了韩国济州岛的旅游品牌。现在很多企业都在把商业空间博物馆化,最近原研哉在中国的《设计中的设计展》也是类似的例子。

如果把博物馆比作金字塔的话,商业博物馆应该在金字塔的底层。那么,我们作为文化博物馆,作为博物馆金字塔的上层,能不能向下看,把博物馆文化商业化,对博物馆文化进行有理智、有节制、有规划的开发,这是博物馆必须思考的问题。而且,文化博物馆必须要有大量的商业博物馆作为支撑。济州岛甚至是一个博物馆岛,除了刚说到的泰迪熊博物馆,还有泡菜博物馆、性博物馆等,这些都是商业博物馆,只有大量的商业博物馆作为支撑,处于塔尖上的文化艺术博物馆才有了根基,他的文化产品开发,才有了意义。但是现在国内的商业博物馆,不是太多,而是太少。

韩国济州岛机场内的博物馆文化展示

南京博物馆院拟建成中国最大的博物馆群,以上是建筑扩建改造效果图一组

日本奈良博物馆的文物修复室,向市民有条件开放。

从小的方面讲,有什么样的文物,就有什么样的博物馆空间。比如我们一谈到玉白菜,就会想到台北故宫,从这个角度讲,台北故宫的空间品质是由玉白菜决定的。所以,在上展文物的展厅保护上的投入,也是博物馆室内展陈投入的重头戏,就是要把钱花在离文物最近的地方。比如日本九州博物馆的抗震设施,在每个展柜文物下面都安装了减震装置,相当于把文物装到减震台上,是一种阻尼器,它做到了对文物安全零失误。|

从大的方面讲,星巴克进入故宫又最终退出的故事可能大家都听说过,因为我们提出的传统是雷打不动的,不发展的传统,就是文创开发也是要恪守原貌。但我们定义的传统形态都是我们境内的生态观,但拿到世界博物馆的空间去考量就显得有局限性。这是博物馆室内空间设计时必须考虑的问题。我们一想到传统文化,就是红墙黄瓦,就是小桥流水,就是菱花窗子和多宝阁,但是,自1912年中国进入近代社会以来,有没有形成新的文化传统?这种自民国以来形成的新的文化传统, 49年建国后形成的红色传统和改革开放后中国现代的文化习惯,在博物馆都应当得到表现。“地域化”是一个动态的话题,我们需要动态的把握,而不是把它当成一个定势,这样必然是捆住了设计师的手脚。

会所和商业空间的博物馆化我们到处都能感受到,当你下了首都机场,就会看到博物馆的服务公司展示的展柜,那里陈列着很多来自博物馆的文物复制品,外国人到空港国门的第一课就是博物馆空间教育,这个就比较到位,也是宣传文化的有力载体。比如,在韩国济州岛的机场上,也发现了济州岛本岛的博物馆展品的复制品。面积很大,也是一种密集陈列,对外来者来说,他用一种排比句似的方式,让你了解了一座城市,一个国家。其实,博物馆,是对城市文化的提炼。前面我们说过,有什么样的文物,就有什么样的展陈空间。我们也可以说,有什么样的城市,就有什么样的博物馆。你刚才说渗透,与其说是博物馆的文化空间向商业空间的渗透,不如说是民族精神应该体现在中国设计师参与的每一个空间里。设计师的文化过滤功能决定空间质量。

博物馆是文化空间,中国博物馆建筑的整体推进,也给国家的文化振兴提供了有力的保障,但我们也看到不少博物馆重造型,轻内涵,重形式轻内容的现象比较严重,我们的城市博物馆常常面目狰狞,对城市老百姓都是不许拍照等等的刻薄的限制。相反,国外一些博物馆不仅公共空间完全对观众开放,像库房、文物修复室等半公共空间也向市民有条件的开放。

这样,博物馆才能逐步地培养起固定的关注群体,才能实现城市会客厅的理想。而其他商业空间也是如此。民众不需要对某一空间的顶礼膜拜,而需要平易、朴素的、贴近民众的空间。

|